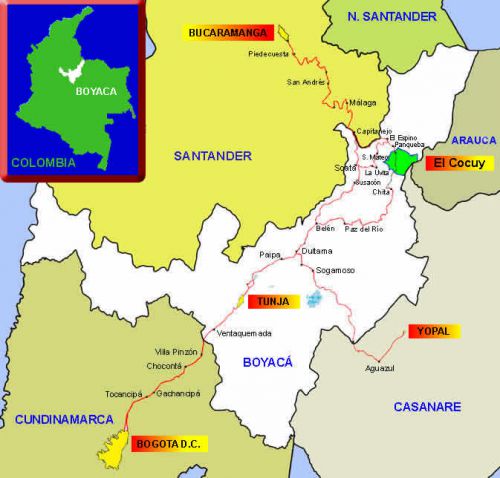

Colombie

Bogota-Nouméa, ida y vuelta

Bogota-Nouméa, ida y vuelta

« Les séances d’au-revoir reviennent un peu trop souvent quand on est en voyage. Il ne faudrait faire que des arrivées … »

C’est ce que je me disais ce 23 novembre 2011, le cœur un peu serré, quand Pierre et Fernando nous disaient au revoir depuis le hall des départs internationaux de l’aéroport de Bogota. Philippe et moi rentrions en France, Sahaya laissé au sec à Carthagène, pour aller commencer une autre aventure en Nouvelle-Calédonie, le Caillou au bout du monde.

Et cinq mois plus tard, le 18 avril 2012, mes vœux semblent comblés … Les mêmes, qui reviennent ! Pierre et Fernando qui nous accueillent au hall des arrivées de l’aéroport de Bogota. Bizarre de retrouver la Colombie, ce n’était pas prévu au programme, en tous cas pas au mien. Quelle histoire ! Je résume ?

On n’aura jamais tant fait d’avion que depuis que l’on est parti en voyage en bateau. Pour des qui se targuaient d’une empreinte carbone allégée, ça la fout mal … Là ce serait plutôt du genre gros sabots, avec deux allers-retours Colombie-France, entrecoupés de deux allers-retours France-Nouvelle-Calédonie. Le Caillou, après l’avoir eu sur la route, on l’a pris sur la tête. Pourtant, ça aurait pu bien se goupiller : j’avais trouvé un boulot d’hydrogéologue à Nouméa, Philippe aurait convoyé le bateau là-bas, il avait trouvé un équipier qui avait l’air très sympa, je les aurais rejoints pour une partie du voyage, on aurait vécu sur le bateau, à profiter « du plus grand lagon du monde » et connaître le pays, avant de continuer le voyage. Programme idéal pour quelques années non ? Mais la réalité a finalement plus tenu de « Tristes Tropiques » que de « mon rêve bleu ». Quelle claque à l’arrivée ! Vie (artificiellement) très chère, pas de place pour le bateau à Nouméa (marinas saturées avec des listes d’attente de plusieurs années, plus de vie à bord possible, mouillages saturés aussi et difficultés pour faire de l’eau et accéder en annexe), et surtout, un bureau d’étude qui s’est vite révélé être un très mauvais plan, avec des méthodes de voyous, et pour un salaire permettant d’assurer le quotidien et guère plus. Il m’aura fallu trois mois pour digérer la déception, essayer de négocier des choses, sonder le degré de cynisme, de mépris et de mesquinerie de certains des dirigeants de la boîte envers leurs salariés, avant de jeter l’éponge, un jour avant la fin de la période d’essai. Philippe m’exhortait à partir depuis longtemps, mais je m’entêtais et voulais finir une partie du boulot (une faiblesse …). Tout ce temps « donné », c’était du temps en moins pour nous et pour le voyage, le jeu n’en valait vraiment plus la chandelle, la vie était ailleurs, etc. Il avait raison … Le jeudi 5 avril 2012, je prends l’avion pour Paris le soir même, et encore je trouve le moyen de faire la fermeture de la boîte, à 19 heures, encore rivée à l’ordi pour boucler un rapport. Le « directeur des opérations » fermera la porte du bureau derrière moi sur un laconique « bonne soirée », quelle classe !... Sylvie, une jeune collègue avec qui j’ai bien sympathisé m’emmène à l’aéroport après un dernier dîner au « Bar du bout du monde », à Port Moselle, devant la marina que Sahaya ne connaîtra finalement pas. Fin de l’aventure calédonienne …

Après un séjour court et intense en France, à voir la famille, préparer nos sacs et essayer de nous remettre tant bien que mal dans le bain du voyage en bateau, nous reprenons l’avion pour la Colombie le mercredi 18 avril 2012. Pierre et Fernando viennent nous prendre à l’aéroport de Bogota. On s’entasse à l’arrière avec nos gros sacs dans la R9.

4x4 et 4 pattes

La même scène s’était produite cinq mois plus tôt très exactement, le vendredi 18 novembre 2011. Cette fois-ci, ayant laissé Sahaya au sec dans son chantier, nous arrivions d’un vol intérieur Carthagène-Bogota, pour faire escale quelques jours dans la capitale de la Colombie, et surtout rendre visite à nos amis Pierre et Stellita, que nous avions rencontrés à Villa-de-Leyva (voir l’article « Villa de Leyva : une villégiature colombienne »). Pierre est venu nous chercher à l’aéroport avec son ami Fernando, architecte Colombien, qui parle très bien le français, et qui a le permis, et peut donc conduire la vieille R9 de Stellita, héritage familial. C’est une conduite « spécial Bogota », très louvoyante ! Nous sommes accueillis chaleureusement dans la maison familiale de Stellita, par sa maman, Doña Anita, sa sœur Blanca, Amanda, une amie de la famille. Nous sommes reçus comme des princes, avec la « sopa de cazuela santafereña », une recette familiale typique de Bogota qui remonte au moins au début du XXe, servie dans des « casuelas » (de petits bols à soupe en terre posés sur des paniers en osier, typiques de Colombie) et des vins chiliens. Pendant notre séjour, Blanca nous prête son appartement, dans le quartier Pablo VI, que nous partageons avec deux universitaires linguistes chiliennes, des collègues de Blanca venues à Bogota pour un congrès.

La maison familiale de Stellita

Bogota … une très grande ville, difficile à résumer. Capitale de la Colombie, et de la province du Cundinamarca, elle est située sur un plateau de la cordillère des Andes, à environ 2600 m d’altitude. L’architecture emprunte à tous les styles, colonial, républicain, cottages anglais en vogue dans les années 1940, et maintenant de grands buildings vitrés, et aussi pas mal de bâtiments de bric et de broc, plus ou moins délabrés. Avec 8 millions d’habitants, c’est une vraie métropole, étendue, et toujours en expansion, et les « déplacés », des paysans chassés de leurs terres, viennent grossir le flot nombreux des nouveaux arrivants. Beaucoup s’entassent dans les quartiers dits « d’invasion », qui s’étendent à flanc de montagne au-dessus de la ville. Certains à l’image des « favellas » du Brésil, quartiers plus que pauvres, zones de non-droit, de trafic de drogue, de violence, de survie, où les narcotrafiquants trouvent une main d’œuvre facile. Le soir, certains en descendent pour aller fouiller les poubelles en ville, ramasser les cartons, les canettes. Ombres furtives s’affairant sur les trottoirs devant les devantures éteintes des magasins. Petits métiers et grande misère, la pauvreté et les inégalités sociales sont encore plus visibles à la nuit tombée.

Pendant quelques jours, nous allons visiter Bogota et ses environs, sous la houlette de Pierre. Depuis deux ans qu’il habite ici et qu’il en arpente les rues, Pierre connaît Bogota comme sa poche, et son histoire mieux que beaucoup de Santaféréniens eux-mêmes. Nous irons voir la « Quinta Bolivar », la maison du ô combien célèbre Simon Bolivar, El Libertador, héros national ; la Candelaria, un des tout premiers quartiers de Bogota, avec ses maisons multicolores, et qui attire artistes et bohèmes ; le musée de l’or, qui vaut vraiment la peine (pour emprunter une expression qui revient souvent en Colombie : « vale la pena »). Côté musées de l’or, nous y sommes allés crescendo, après celui de Santa-Marta et de Cartagena, celui de Bogota vaut bien plusieurs heures de visite. On y retrouve les Indiens Zinu et leurs ingénieux systèmes de canaux d’irrigation, dont Fernando essaye de promouvoir la restauration, ou tout au moins la connaissance. Il a d’ailleurs écrit un article à ce sujet : « La Mojana, territoire de l’eau », pour un congrès en France.

(http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/21007/fernandomichaels/la-mojana-territorio-del-agua).

Dans la Candelaria

Le sanctuaire du Monserrate domine Bogota de ses 3152 m, et nous y montons un beau matin (ce qui n’est pas si courant à Bogota !) avec Pierre. On peut y aller en téléphérique, en funiculaire, ou à pied. Le chemin avait été fermé plusieurs années pour travaux, et il a justement réouvert quelques jours avant. Nous le prenons, et montons tranquillement, au milieu des familles, des marcheurs jeunes et vieux, des coureurs en basket. Certains montent ou descendent à reculons, et cela nous intrigue. Est-ce que c’est pour des raisons sportives ? Pour des étirements musculaires ? Pierre nous éclaire. Monter au sanctuaire s’assimile pour certains à un acte de foi et de dévotion, ou à un acte de pénitence. On peut aussi y monter pour demander une grâce. En fonction de la gravité de la faute, de la grosseur du souhait (et du degré d’entrainement !...), les fidèles montent donc à l’endroit, à l’envers, sur les genoux, et plus ou moins haut. En tous cas, à l’envers ou pas, la récompense est au sommet, avec une belle vue sur Bogota dont on envisage alors mieux l’étendue, et sur les montagnes qui l’encadrent. Pierre redescend en téléphérique, et nous repartons au petit trot parfaire notre acte de foi en descente. A l’arrivée en bas, Pierre nous apprendra que notre montée à pied a déclenché un véritable mouvement de panique dans la famille de Stellita, qui avait commencé à brûler des cierges pour notre salut. Ils pensaient que nous allions à coup sûr nous faire détrousser avec nos têtes de touristes ! Le chemin avait apparemment une triste réputation avant sa fermeture, mais depuis sa réouverture, l’insécurité ne semble plus de mise, en tous cas en pleine journée, avec tout le monde qui circule, et un policier posté tous les 200 mètres. Pierre les rassure, nous sommes redescendus entiers et purifiés (au moins de quelques toxines !), et Stellita nous rejoint après son cours de violon, pour que nous goûtions un « chocolate con tamale » (un genre de pâté de viande et de maïs servi dans une feuille de maïs) à la Puerta Falsa, une adresse incontournable de Bogota. Tous les révolutionnaires de Colombie, et même le Libertador, sont venus refaire le monde sur ses bancs.

En haut du Monserrate

Chocolate con tamale

Avec Stellita devant la Puerta Falsa

La Puerta Falsa est dans une petite rue qui donne sur la place Bolivar. Grande place carrée, devant la cathédrale, et pleine de vie. Des marchands, des pigeons gavés de maïs, des loueurs de lamas, des bonimenteurs en tous genres, des déplacés qui protestent. C’est un des endroits de Bogota où Pierre vient croquer ses portraits, avec un petit appareil photos toujours en poche, qu’il sort discrètement pour mettre en boîte les « bouilles », de vrais personnages dont Bogota regorge : le Président de la paix, en costume sombre, qui harangue la foule près de la statue de Bolivar, les cireurs de chaussures, les « barbiers du salut », qui rasent gratis les laissez pour compte dans les rues. Pierre traque aussi les vielles autos et les vieux camions, encore nombreux dans les rues. Pas mal pour quelqu’un qui n’a pas le permis !

Le Président de la Paix en campagne

Pour la sortie dominicale, Fernando et la vieille R9 nous emmènent dans la campagne en dehors de Bogota. Ça monte raide, et nous doublons de nombreux cyclistes qui font la montée du col, un bol d’air au dessus de la pollution citadine. La R9 aura un petit coup de chaud aussi ! Nous allons jusqu’à la Laguna de la Guavita au nord-est de Bogota. Ce lac est historique, puisque la légende dit que l’« El Dorado », s’y baignait, un Cacique recouvert d’or, tandis que des offrandes chargées sur une barge étaient jetées au fond du lac. L’El Dorado était donc un homme avant d’être un lieu, que les Conquistadors avides situaient au Pérou. Cette légende a évidemment éveillé bien des convoitises, et des Anglais sont allés jusqu’à faire sauter à la dynamite une partie de la barrière rocheuse qui enchâsse la lagune pour la vider et pouvoir récupérer les bijoux en or dont elle est censée regorger. Mais peine perdue … Après un restaurant très populaire en ce dimanche midi, nous rentrons sur Bogota en visitant la maison familiale de Fernando, maison endormie qui reprend vie quand vient la famille en week-end ou pour les vacances. Il nous montre la grande salle qu’il a conçue et qui reçoit banquets et mariages.

Le radeau de l'El Dorado au musée de l'or

Encore une dernière journée de shopping (au grand dam de Philippe) pour dénicher « chivas » (les camions bariolés, qui servaient de transport et qui sont maintenant reconvertis en bus pour touristes), « casuelas » (les bols à soupe), et « molas » (les pièces de tissus faites par les Indiens Kunas, qui vivent au nord de la Colombie, et à Panama dans les San Blas),) une tournée des magasins de musique pour essayer guitares et cuatros (mais monsieur n’est pas décidé), et nous rentrons sous l’orage et de grosses pluies, les rues comme des rivières, mais les gens semblent habitués à marcher mouillés, et beaucoup, prévoyants, ont des bottes. Je comprends mieux le nombre important de petits marchands de « paraguas » dans les rues.

A la recherche des casuelas dans le dédale du marché

Chivas à touristes

Salsa colombienne avec Fernando !

Mercredi 23 novembre 2011 : jour du départ pour Paris.

Mercredi 18 avril 2012 : jour du retour de Paris.

La seule bonne chose dans le fiasco calédonien est que nous revenons en Colombie ensemble avec Philippe, et que nous allons revoir Pierre et Stellita ! Leur accueil est toujours aussi chaleureux, et cette fois-ci, ils nous laissent carrément leur maison et s’en vont dormir dans celle de la maman de Stellita, heureusement à deux pas.

Nous pensions parfaire notre visite de la ville, mais Bogota nous fera cette fois moins de cadeaux côté météo, et, surtout, Philippe, à la suite de Stellita, se retrouvera cloué au lit par une grosse crève. Il aura juste le temps d’une visite au jardin botanique avant de s’effondrer. Je profiterai lâchement de son état pour aller faire du shopping avec Pierre, et rapporter encore quelques « molas » puisque nous n’aurons pas l’occasion d’aller aux îles des Samblas et les acheter directement aux Indiens Kunas. Au retour, nous nous arrêtons prendre un café à une pasteleria francesa (la troisième de notre collection en Colombie) où le seul point noir est que passe un CD de Carla Bruni, passons par la Candelaria sous un soleil qui daigne enfin se montrer et mettre de la couleuyr aux façades, et traversons la Place Bolivar. Cette fois-ci, un attroupement s’est formé autour d’un comique qui fait un sketch très visuel sur les techniques de drague, en faisant intervenir des gens du public. Je ne comprends pas tout, mais les gens rigolent pas mal, et Pierre s’éclipse pour tirer quelques portraits sur le vif. Sous une tente, au pied de la statue du Libertador, quelqu’un est en grève de la faim, se disant indigné et exigeant un dialogue de paix.

Dommage, Philippe et Stellita, encore faibles, rateront un concert de guitare donné par un quatuor : quatre prof de l’école de musique de Blanca, et anciens élèves du compositeur colombien Gentil Montana, qui reprennent ses morceaux. Ils rateront aussi un dernier dîner avec Fernando, au restaurant « La Tartine », tenu par Pascal, un Français sympathique.

Dimanche 22 avril 2012, c’est reparti pour les séances d’au-revoir. Une bise à Stellita qui a les larmes aux yeux, et on se cale dans la R9. A l’aéroport, Fernando enguirlande un policier à moto qui lui est passé devant. « Ils sont cool les flics en Colombie, remarque Philippe, tu fais ça en France et le gars te met une prune direct ! ». On part enregistrer nos bagages pendant que Fernando va garer la voiture … et on ne le reverra pas ! Manque de bol, il a crevé une roue sur le parking, et pendant qu’il réparait, les flics lui sont tombés dessus. Contrôle de la voiture, et pif paf, une amende bien salée ! Rancuniers aussi les flics colombiens finalement ! Une bise à Pierre, tchao Fernando, merci encore pour tout, et nous quittons Bogota pour Carthagène, retrouver Sahaya. Dans quel état ?..

Le Caillou sur la route ...

Le Caillou sur la route …

Mardi 8 novembre 2011, un petit comité de départ nous fait signe depuis le quai de la marina de Santa Marta : Jacques et Marie de Hic Nunc, Romain de Quizas que nous avions rencontré au Marin et qui est arrivé depuis quelques jours, Dom’ et Dom’, les équipages de Lacaraba et de Galinette, des bateaux français en escale en Colombie, et Obiert, un des marineros. Avec un peu plus de deux mois de présence ici, nous sommes presque les « doyens » de la marina ! Le séjour s’est prolongé plus longtemps que prévu. C’est vrai qu’on ne vous dit pas tout dans ce blog … Ce qu’on ne vous a pas dit, c’est que depuis l’été, je suis en contact avec un bureau d’études pour un poste d’hydrogéologue … en Nouvelle-Calédonie. Et que les choses se sont bousculées ces deux dernières semaines, nous faisant attendre d’abord, puis nous décider à laisser le bateau en Colombie, pour répondre à l’urgence d’un contrat qui devait démarrer en décembre ! La Nouvelle-Calédonie … Dite « le Caillou » … Au fin fond du Pacifique, difficile de faire plus loin … C’est juste au bout du monde, et il me faut bien me résoudre à y aller en avion, stratagème aérien pour répondre aux impératifs terrestres retrouvés, et laisser à Philippe la lourde tâche de revenir s’occuper de Sahaya en mars prochain. Avec un ou des équipier(s). Et à ce propos, à bon entendeur !

Le comité de départ de Santa Marta

Mais revenons à notre départ de Santa Marta, en direction de Carthagène, où nous avons pris rendez-vous avec un chantier pour laisser le bateau au sec pendant quelques mois. A peine partis, un bruit inhabituel se fait entendre en provenance de l’hélice, et Philippe plonge pour vérifier qu’elle n’est pas en train de se faire la malle. Mais non, le capitaine ne voit rien d’anormal en plongée, et finit pas trouver la cause en surface : c’est le frein à disque qui frotte, rien de grave donc. Le vent faiblit très rapidement, et nous devons lancer le moteur. Ressentis très bizarres pour cette navigation à deux qui est la dernière avant un bon moment, et les mois de séparation à venir, et laisser Philippe ramener le bateau, et … Bien sûr, il y a l’enthousiasme de la découverte d’un nouveau lieu de vie, d’un nouveau boulot, mais pour l’heure, c’est la mélancolie qui l’emporte et je ressens ces moments où l’étrave de Sahaya trace notre route comme un manque à venir … Surtout qu’on dirait que les éléments se sont donnés le mot pour nous faire regretter d’être partis ! Un peu tard, il est vrai. Tous les sites de voyageurs s’accordent là-dessus : il vaut mieux passer au droit de l’embouchure du fleuve Magdalena de jour, pour éviter d’éventuels troncs d’arbres et autres encombrants que ses flots musclés emportent à plusieurs miles en mer. Et on se retrouve dans la zone en pleine nuit, et sous un orage du tonnerre (de Dieu évidemment, mais ça allait de soi dans un pays très catholique !). Pluie battante, visibilité nulle, feu d’artifice en plein ciel, et foudre qui tombe à grands fracas autour du bateau. Je n’en mène pas large … Bien sûr, notre coque acier fait cage de Faraday, et nous ne risquons donc pas grand-chose. On a juste un peu peur pour l’électronique du bord, en cas de foudre sur le mât. Et même si Philippe a installé un paratonnerre, par sécurité, il éteint les appareils électroniques et débranche l’antenne VHF. Restent le moteur, et le pilote automatique, qui nous emmènent sans broncher au milieu de la tourmente. « Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs … » chantait l’ami Georges, qui aimait bien les orages. Une fois passé l’orage, la fin de nuit est plus calme, seulement marquée d’éclairs lointains sur l’horizon.

La journée du mercredi ne restera pas dans nos annales personnelles des navigations d’anthologie … Elle sera laborieuse, au moteur, à tirer des bords pas loin d’être carrés avec le vent et du courant dans le nez. Seul événement à signaler : la pêche d’une petite bonite, que l’on remonte à temps car elle a déjà été goûtée : il lui manque la queue ! On a un peu l’impression de manger les restes des autres, mais ce sont de bons restes !

Enfin les lumières de Carthagène se rapprochent, et nous négocions la passe au sud de Boca Grande, un passage étroit avec 3 m de fond ouvert dans l’ancienne barrière sous-marine construite par les Espagnols au XVIIIème siècle pour protéger l’entrée de la baie.

Juste après la passe, des pêcheurs sur leur barque nous font de grands signes, puis viennent à nous, mais on ne comprend pas un traître mot de ce qu’ils veulent nous dire. On comprend mieux une fois que Sahaya n’avance plus, pris dans leur filet qui barre toute l’entrée ! Heureusement, on ne s’y est pas emmêlé, un coup de marche arrière suffit pour nous dégager, et les pêcheurs éclairent l’extrémité du filet à contourner. Perdón …

Ciel plombé ...

Ca y est, vers 22h, l’ancre est mouillée dans la baie de Carthagène. Mouillage très urbain, cerné de grands immeubles, l’ambiance est assez étrange, mais la nuit est calme malgré tout.

Le jeudi matin nous révèle de nombreux bateaux voisins que nous avions déjà vus à Curaçao, ou à Santa Marta, ou les deux.

Vues du mouillage de Carthagène au matin

On décolle dans la matinée pour rejoindre le chantier Manzanillo Marina Club, que l’on atteint après un petit gymkhana dans la mangrove. Fausse joie quand les gens du chantier nous accueillent dans la cale de sortie du travel-lift … Fausse joie, car non, finalement, peut-être que mardi, ou mercredi, on saura si un des bateaux du chantier est remis à l’eau et s’il y a une place pour nous au sec. Rien de sûr quoi … En attendant, nous restons à quai de la petite marina, pour plusieurs jours d’attente pas franchement agréables, dans une chaleur moite pire encore qu’à Santa Marta, avec des moustiques, et nombre d’incertitudes sur la suite. On commence quand même à ranger et déshabiller Sahaya, à mettre à l’abri des méchants UV tropicaux tout ce qui peut l’être : voiles, lazy bags, etc. Dans l’intervalle, j’apprends que finalement, je ne suis attendue en Nouvelle-Calédonie qu’en janvier, toute cette précipitation, et cette navigation à marche forcée au moteur pour ça ! Mais nous avons déjà enclenché les formalités et payé pour plus de 300€ de taxes diverses pour rester en Colombie (prolongation de nos visas, sortie de Santa Marta et entrée à Carthagène, extension de permis de séjour pour le bateau), alors c’est difficile de changer de plan maintenant, pour aller jusqu’à Panama et profiter ensemble des Samblas avant de rentrer en France ? D’un autre côté, on n’a pas de place au sec en vue à Panama, et c’est quand même mieux pour un bateau acier d’attendre des jours meilleurs hors de l’eau. Surtout que de l’eau, le ciel de Carthagène nous en envoie déjà de copieuses rasades quasi quotidiennes, et que celui de Panama en serait encore plus généreux. Alors …

En route vers Manzanillo

Une place à l'eau en attendant une place au sec ...

En face d'une base militaire

Mardi 15 novembre, la sortie de l’eau se confirme, et Sahaya se retrouve pour la deuxième fois de l’année dans les bretelles d’un travel-lift. Un des gars du Manzanillo Marina Club a plongé pour vérifier que les deux sangles sont bien placées. La sortie de l’eau est toujours un moment angoissant, et si une sangle cassait, ou glissait ? Et que se passerait-il si le bateau tombait ?? C’est à l’aune de cette pensée optimiste que je pèse mes choix … Mais tout se passe sans problème, et Sahaya se retrouve bien calé.

Une dernière vérification du capitaine avant la sortie

Et une ...

Et deux ...

Et trois ...

En attente ...

Quelques jours de préparation de bateau et de bagages, et le vendredi 18 novembre, nos deux gros sacs attendent avec nous un taxi pour l’aéroport de Carthagène. Salut Sahaya … A le laisser comme ça sur ses bers dans un pays lointain, j’ai le cœur gros, comme si on l’abandonnait, coupé dans l’élan. Plus d’un an de vie mine de rien, dans ce « tas de ferraille » comme le surnomme Philippe dans ses bons jours, et du chemin parcouru. Une consolation dans ce départ à l’ambiance morose : nous allons faire escale à Bogota, pour revoir nos amis Pierre et Stellita, rencontrés à Villa de Leyva.

Hasta pronto Sahaya ...

Une virée à Minca

Une virée à Minca

Une semaine de plus à Santa Marta, agrémentée cette fois d’une virée de deux jours à Minca, toujours avec Jacques et Marie. Minca est un petit village perché à 600 m environ, sur les contreforts de la Sierra Nevada de Santa Marta, à une demi-heure de taxi sur une route qui se transforme en piste montant dans la forêt. Ça fait du bien de se mettre au vert, et l’atmosphère est tout de suite moins étouffante qu’en ville. A l’arrivée, nous posons nos sacs au « Rancho de la Luna », tenu par Maria. Nous dormirons tous les quatre dans le « dortoir » du bas, au sol de mosaïque. Le Rancho de la Luna est une maison ronde à la structure en bambous, sur quatre étages, surmontée d’un toit de feuilles de palmes tressées. « El sueño de toda mi vida », nous raconte maria, le rêve de toute sa vie qui se concrétise, dans cette maison dont elle a dessiné les plans, et pour laquelle elle a utilisé une variété de bambous de la région de Medellin, plus solides que les locaux pour la construction. Maria la veut non seulement maison d’hôtes, mais aussi lieu où circulent de bonnes énergies, où se pratiquent yoga, massages ayurvédiques, reiki, etc.

Bambous ...

Rancho de la Luna

Minca est connu pour être un départ de randonnées, mais la grande boucle que nous faisons dès le jour de notre arrivée, qui nous ramène à la nuit, est déjà presque tout ce que le coin peut offrir. Il y a un fort potentiel, mais il n’est pas exploité, avec seulement deux chemins, et qui ne permettent pas de sortir de la forêt pour avoir une vue sur les hauts sommets à près de 5700 m de la Sierra Nevada de Santa Marta. Peut-être cela viendra-t-il ? En attendant, cette grande boucle un peu improvisée nous mène de cascades en fincas de café (de la variété « castillo », mais cultivé en bio paraît-il), qui étagent leurs terrasses gagnées sur la forêt tropicale. A Camaño, Alejandro, un Colombien qui parle un très bon français nous hèle et nous invite à un « tinto » chez lui. Il nous vante la vue depuis sa maison sur les hauts sommets de la Sierra Nevada, Pico Colomb, Pico Bolivar, mais l’après-midi est déjà bien avancé, et la brume a pris ses quartiers depuis la fin de matinée. Il faut monter tôt le matin, nous conseille Alejandro.

Un morpho, qui cache ses belles ailes bleues

Plus facile à photographier que les papillons ...

Fincas de café

Cueillette

Séchage

Brume toujours ...

Le lendemain, nous caressons presque l’espoir de voir les montagnes, en étant raisonnablement matinaux, et en montant jusqu’à Campaño en moto-taxi pour gagner de la hauteur. Mais nous devrons rebrousser chemin sur la piste avant d’avoir pu dépasser les nuages. Les soirées sont fraîches à Minca, c’est étonnant car nous ne sommes après tout qu’à 600m, mais la Sierra toute proche doit laisser dévaler des courants d’air froid. Et c’est agréable aussi, de pouvoir contempler les lumières de Santa Marta, en devinant la marina, et le port, et le trafic des cargos, dans la fraîcheur de la nuit peuplée du crissement des insectes nocturnes.

Départ en moto-taxi ...

Et arrivée une demi-heure plus tard, sans pertes en ligne !

Une belle fougère arborescente

L'école en forêt

"Des oiseaux menacés par la destruction de la forêt et l'invasion d'espèces non natives comme le pin"

La vue sur Santa Marta depuis le Rancho de la Luna

Le matin, les singes hurleurs et les toucans se font entendre. Notre dernière balade est pour le « Pozo Azul », qui court, de cascades en vasques d’eau claire. Une belle ambiance règne, avec de grands arbres qui semblent sereins. Avant de partir, Maria nous donne de grandes poignées d’herbes aromatiques, citronnelle, origan, basilic. Et Nelson, un de ses fils, joue les guides dans leur jardin, sur lequel il pratique les méthodes de l’homathérapie.

Maria à la préparation d'une spécialité roborative : "arepas con huevos"

Moment délicat : faire entrer l'oeuf dans la galette de maïs sans le casser ... avant de passer le tout à la friture

Visite guidée du jardin avec Nelson

Philippe au Pozo Azul

Pont de fortune après la chute d'un arbre du gabarit de celui de la photo précédente

L'arrivée d'un monstre ...

En redescendant sur Santa Marta, le chauffeur de taxi se tortille sur une salsa portoricaine lancée à fond de haut-parleurs dans la voiture. On aime, alors il nous offre le CD en cadeau avec une dédicace, « para bailar en la alta mar » (pour danser en haute mer !). Arrivé en ville, il fait un détour chez lui pour passer chercher son fiston, qui l’aide ensuite à porter quelques sacs jusqu’aux bateaux. Un bon prétexte pour se faire offrir l’apéro sur Hic Nunc !

D'eau, de Carthagène des Indes, et d'Indiens

D’eau, de Carthagène des Indes, et d’Indiens

Santa Marta est une jolie ville côtière, avec un vieux centre historique hérité de son passé colonial, mais à la moindre pluie un peu soutenue, sa prestance en prend un coup … Les égouts débordent presque instantanément, et les rues se transforment en torrents qui déboulent directement en mer, charriant avec eux une grande variété de détritus : boîtes-repas en polystyrène, bouteilles, plastiques, et même sacs poubelles pleins. La mer en emmène une partie, quitte à la ressemer un peu plus tard sur la plage. Le standing de la marina aussi en prend une claque, puisque l’une des rues transformée en torrent, lui-même alimenté par les égouts (voir explication plus haut) fait une sortie fracassante dans le bassin où barbotent les bateaux. L’eau devient alors marron foncé, et une odeur d’égout, ainsi que de nombreux sacs poubelle, flottent … Obiert, un des marineros, nous dit qu’il a envie de pleurer quand il voit ça. Il nous apprend que les gens jettent volontairement leurs poubelles les jours de pluie, problème de culture, et de manque d’éducation. Ce comportement désolant ne fait qu’aggraver le fait que le ramassage des ordures n’est pas assez fréquent, que les poubelles s’entassent à même les rues, et qu’il n’y a pas de système d’épuration, à part la mer, pour une ville de plus de 300 000 habitants … Ça nous paraît évidemment très choquant (surtout quand on sait qu’avec le port et le commerce de charbon, la ville est riche et aurait donc a priori largement les moyens financiers de s’occuper de ces petits à-côtés), mais finalement en France, les stations d’épuration, même pour des grandes villes comme Marseille, ne sont pas si anciennes. Mais ce n’est pas une excuse après tout ! Les « petits frères » devraient faire des efforts ! Surtout que les gens peuvent se retrouver à se baigner au milieu de leurs propres détritus. Finalement, ça ne sort pas de la famille !

Scènes de rues (sèches) à Santa Marta

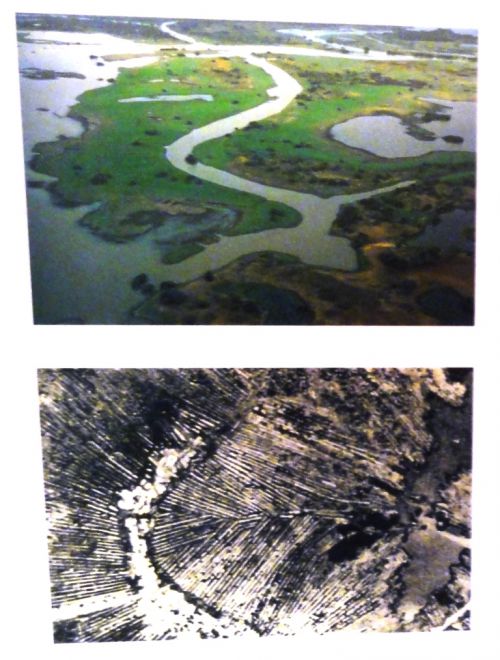

En une matinée d’octobre, nous prenons place, avec nos amis Jacques et Marie, dans un minibus dit « Puerta puerta », porte à porte, qui doit nous amener dans le centre de Carthagène des Indes, à environ 300 km à l’ouest de Santa Marta. Le chauffeur est un vrai Fangio, pourtant, ce n’est a priori pas le souci du respect de l’horaire qui doit motiver ses dépassements plus qu’hasardeux … Juste après Santa Marta, la route longe la « Cienaga Grande », le grand marécage, issu de la crue du fleuve Magdalena, qui inonde les terres près de 8 mois par an. L’écosystème s’est adapté, les oiseaux, perchés sur leurs échasses, et les maisons sur leurs pilotis. Les eaux calmes et peu salées sont riches en poissons et en pêcheurs. Côté droit de la route, ce sont de grandes plages sauvages, que vient battre la houle de la mer Caraïbes. La ville de Barranquilla vient ensuite, grande ville industrielle que l’on traverse après le pont qui enjambe le fleuve Magdalena, d’une largeur respectable à son arrivée en mer. Il est connu des navigateurs, car, en saison des pluies, il engendre un fort courant sensible à plusieurs miles au large, et peut charrier des troncs d’arbres : il vaut donc mieux traverser son embouchure de jour. A propos de pluie … la voilà qui pointe le bout de ses gouttes. Peu avant d’arriver à Carthagène, le bus se retrouve pris dans un bouchon, qui dure une bonne heure. Une « opération escargot » en quelque sorte, puisque l’on apprend que la route est bloquée par des villageois inondés qui réclament l’aide du gouvernement. C’est vrai que leur situation n’est pas très rose, plutôt grise : de l’eau dans les maisons, des rues boueuses ou inondées. Il faut dire que l’habitat n’est pas adapté : des maisons de plain-pied, au ras du sol, en béton, où le niveau d’eau s’est marqué jusqu’à mi-mur.

Protestation avant d'arriver à Carthagène

Carthagène s’affiche tout de suite comme une ville de contrastes : des faubourgs aux airs de bidonvilles perchés sur les collines, un vieux centre historique colonial derrière ses remparts, et d’immenses buildings à l’américaine le long de la mer.

Carthagène des Indes, pour ne pas la confondre avec la Carthagène du vieux continent. C’est une attraction touristique majeure en Colombie. Pris au filet des remparts de la vieille ville, des bancs de touristes frétillent, harcelés par des marchands ambulants de tous poils (bijoux, babioles, ceintures, chapeaux, reproduction des statues fessues de Botero, …). On vient visiter à Carthagène principalement les vestiges d’une histoire plutôt guerrière et sanguinaire. De là sont parties d’innombrables expéditions de mercenaires pour piller les vestiges des anciennes civilisations précolombiennes. Aux XVIè et XVIIè siècles, le port de Carthagène a servi de base stratégique pour le pillage systématique de l’Amérique du Sud par les conquistadors espagnols : les navires chargés des butins pillés au Pérou et en Equateur, après avoir passé l’isthme de Panama, relâchaient à Carthagène. Là, il s’alourdissaient de ceux récoltés en Colombie, et qu’un réseau de mules et d’esclaves apportait jusqu’à la côte. Ils repartaient ensuite pour Cuba, ou Porto Rico, s’alourdissaient encore, avant de mettre le cap, gavés d’or et d’émeraudes, vers l’Espagne. Au XVIIè siècle, Carthagène a reçu le sombre privilège d’être un centre officiel de la traite des esclaves Africains. Biens mal acquis profitent malgré tout, et Carthagène devient riche, et attire les convoitises et les pirates. Pour la protéger, des forteresses pointent leurs tours, des milliers d’esclaves noirs participant à leur construction. La plus imposante est celle de San Felipe de Bajaras, qui domine la ville. Et une muraille sous-marine, dont la partie supérieure est située sous un mètre d’eau, formée de roches énormes transportées par des centaines d’esclaves, est venue fermer la principale voie d’accès maritime à la baie de Carthagène. Et ensuite, il y eut l’Inquisition, dont on visite le musée des horreurs : chambre de tortures, où l’on découvre, si besoin en était encore, l’infinie imagination des hommes pour faire souffrir leurs prochains par des moyens pas très catholiques …

San Felipe de Bajaras, mastoque ...

Blas de Lezo, héros espagnol estropié que les anglais ont enterré un peu vite

Vues de la baie depuis la forteresse : elle a dû bien changer depuis l'époque !

Juste un oeil avec Marie dans une des multiples boutiques ...

Finalement, ce que nous préférons de la ville, c’est la simple balade sur les remparts, dans les rues bordées de maisons colorées. Et surtout le musée de l’or et de l’archéologie, que nous trouvons de loin le plus intéressant. Comme dans celui de Santa Marta, plus modeste, et surtout consacré aux Indiens Taironas, le musée de l’or de Carthagène expose des collections de l’orfèvrerie des différentes civilisations précolombiennes. Et en particulier celle des Indiens Sinu, qui vivaient le long du fleuve du même nom, un affluent du Magdalena. Ils ont été parmi les premiers à subir l’invasion et le pillage des conquistadors espagnols, aveuglés par tant de richesses : les morts étaient enterrés avec leurs biens, et les arbres entourant les cimetières décorés de clochettes d’or. Civilisation massacrée par des sauvages, alors qu’elle avait réussi à vivre, sur plusieurs millénaires, en harmonie avec son fleuve, tirant parfaitement parti de ses « caprices » saisonniers. Les Sinus avaient développé, sur des milliers d’hectares de part et d’autre du fleuve, des systèmes de canaux, de digues et de terre-pleins, pour répartir, canaliser et ralentir l’écoulement des eaux pendant les crues. Ces systèmes favorisaient l’infiltration des eaux (moins de sécheresse ensuite), et le dépôt de limons, qui étaient récupérés pour fertiliser les terre-pleins occupés par les cultures. Ils avaient tout compris. Il faut dire que ces subtiles adaptations à la nature ne pouvaient fonctionner que dans une société ayant pour fondement la solidarité, donnant la priorité au bien commun pour le bien être de tous. Tout l’inverse d’une société capitaliste moderne quoi … Un drôle d’écho avec la situation rencontrée la veille sur la route, avec les gens pataugeant dans la gadoue de leurs rues et de leurs maisons inondées. Plusieurs siècles après les Sinus, qui n’avaient que leurs mains et quelques outils, à une époque a priori plus riche de moyens, au moins technologiques, la flotte est devenue un fléau, qu’elle tombe (trop) et qu’elle ne tombe pas (pas assez) ?

Depuis les remparts

La bonne parole pour les bons sauvages

Urnes funéraires

Les Sinus : tout un système de canaux et de digues pour vivre avec le fleuve

A 17h, le bus puerta-puerta est là, retour à Santa Marta. Plus de barrages sur la route, le Magdalena a-t-il rejoint son lit ? Les indigents auront-ils l’oreille de leurs politiques, à quelques jours des élections ? Rien n’est moins sûr …

Santa Marta, la vuelta

Santa Marta, la vuelta

Mardi 4 octobre 2011, nous quittons Villa de Leyva pour Tunja, où le busetto nous dépose vers 14h30. Un peu juste, mais normalement nous devons avoir un bus à 15h, un direct jusqu’à Santa Marta. Bon, ça commence mal, car le bus de 15h s’avère en fait être un mini bus (18 heures en mini bus ça risque de paraître long ?...), et finalement, il s’avère être complet (ce qui constitue peut-être une bonne nouvelle ?...). Flûte … Un rabatteur de la compagnie Copatran nous rabat avec succès, car nous prenons deux places pour un (grand) bus sensé partir à 15h30, et avec correspondance à Bucaramanga. C’est là qu’on aurait dû se méfier … parce qu’à 16h30, le grand bus n’est toujours pas là … Je vais voir notre rabatteur, un peu inquiète sur la correspondance, à 22h ou 23 h, c’est pas très clair, mais non, pas de souci, no problemo, tranquilo. On finit quand même par embarquer dans un frigo sur roues qui s’appelle ici un bus. Le temps défile plus vite que les kilomètres, mais l’aide du chauffeur me rassure : on aura la correspondance de 22h. Avec notre allure d’escargot, il devient vite évident que c’est râpé pour 22h, mais le gars de nouveau soumis à la question m’assure de celle de 23h. Je le soupçonne de me dire ce que j’ai envie d’entendre ! A minuit passé, le bus nous débarque dans la gare routière de Bucaramanga ... La minette du guichet de Copetran nous annonce en riant que le prochain bus pour Santa Marta part à 4 heures du matin. Bon, allez, ce n’est pas bien grave, et ça fait partie du voyage, l’attente dans les terminaux de transport. Et il y a du spectacle dans la salle d’attente, où l’on est loin d’être seuls. Beaucoup de personnes attendent comme nous sur des rangées de sièges en plastique. Des bus partent toutes les heures. Le vallenato fait rage dans les hauts-parleurs, c’est saoulant pour nous à la longue, mais c’est vraiment une musique populaire de Colombie car beaucoup de gens, jeunes et vieux confondus, fredonnent les paroles. Cinq boutiques ceinturent la salle d’attente, où des vendeurs s’activent toute la nuit : rangement de boîtes de gâteaux, de paquets de chips, époussetage de petits canards en plastique pleins de cochonneries sucrées pour les gamins. Deux policiers font une « descente », et vérifient les pièces d’identité de la moitié de la salle, puis se mettent à tchatcher avec deux jolies étudiantes qui attendent le bus. Un gros chat roux dort en rond sur les sièges. Qu’est-ce qu’il fait là ce chat ?, m’interroge-je. Ben il attend le bus, me répond Philippe. Evidemment, quelle question idiote !

"Prière du conducteur" : "protège ceux qui sont avec moi ..." C'est sympa de penser à nous !

De nuit dans la salle d'attente du terminal de bus de Bucaramanga

4 heures du matin, le frigo suivant est à l’heure, et nous embarquons vêtus de nos polaires. C’est vraiment n’importe quoi ces clim’, mais à quoi ça sert ?? Pour nous faire passer le temps, le chauffeur alterne la radio, et deux films vidéo. Hasard, ce sont deux films français, mais doublés en espagnol : « Mic Mac à Tire Larigot » avec Dany Boon, et « Océans » de Jacques Perrin. Ce dernier est bienvenu pour nous remettre dans le bain de la mer avant de retrouver le bateau. Voir les grands espaces océaniques nous redonne envie de naviguer … La route qui remonte sur Santa Marta suit la large vallée du fleuve Magdalena, qui traverse une grande partie du pays du sud au nord pour venir se jeter en mer des Caraïbes à Barranquilla. Les paysages sont assez plats, nous longeons de grandes bananeraies pendant que des reliefs défilent sur notre droite. La route est un gruyère quasiment de bout en bout, plusieurs ponts sont effondrés et leurs remplaçants de fortune semblent constituer du provisoire fait pour durer … Juste avant Santa Marta, nous traversons la ville de Rodadero, où les grands immeubles et les complexes hôteliers poussent comme des champignons. C’est la zone balnéaire de Santa Marta, un paradis pour qui aime le béton … A l’arrivée après 12 heures de bus, nous avions presque oublié que nous étions sous les tropiques, mais les 30°C de Santa Marta mettent vite à bas les polaires !

Sur la route, des villages qui semblent "thématiques", ici spécialisé dans la vidange de camions

Salut Sahaya, on ne t'a pas trop manqué ??

Santa Marta de noche

Jeudi 6 octobre, réveil sur Sahaya, à Santa Marta. Nous avons la bonne surprise de retrouver nos amis Jacques et Marie, sur Hic Nunc, que nous avions connus au Cap Vert en début d’année. Il y a aussi Anne, une amie de Montpellier, de passage sur Santa Marta dans son voyage jusqu’à Panama, qui vient s’installer quelques jours sur le bateau.

Santa Marta est la première ville de Colombie qui ait été fondée par les conquistadors Espagnols, en 1525. Elle est organisée en « cuadras », et, à l’origine, avait une forme de U ouvert vers la mer en porte de sortie en cas d’attaque. A l’arrivée des Espagnols, la baie de Santa Marta était occupée par les Indiens Tayronas, qui se sont farouchement battus contre les envahisseurs, et se sont réfugiés dans les montagnes de la Sierra Nevada, avant de perdre la partie. La civilisation Tayrona était très avancée. Des orfèvres hors pair, qui maîtrisaient différentes techniques, or martelé, filigranes, cire perdue, etc. Avec des motifs très esthétiques et complexes, et des bijoux qu’on pourrait juger assez prétentieusement de « modernes » (moi, y’en a qui me plairaient bien !). Santa Marta consacre un petit musée aux Tayronas, « El museo del Oro Tayrona ». Les bijoux et statuettes en or et pierres précieuses avaient des fonctions ornementales, mais aussi symboliques, notamment pour les chefs religieux et spirituels des communautés, les « caciques ». La chauve-souris par exemple, était un symbole de force. Les barbares venus de l’est n’y ont vu que le poids d’or … C’est incroyable de se dire que ces civilisations précolombiennes si évoluées, qui vivaient en équilibre depuis plusieurs milliers d’années, ont été décimées en moins d’un siècle. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que ces civilisations n’étaient pas fondamentalement expansionnistes, ni conquérantes.

Les Tayronas n’étaient pas seulement de grands orfèvres, mais aussi de grands architectes et bâtisseurs. Un des vestiges les plus importants qui en témoigne est la « Ciudad perdida », la cité perdue, (re)découverte récemment, en 1975, par deux Colombiens, à environ 1300 m d’altitude, au cœur de la forêt de la Sierra Nevada de Santa Marta. Grandes terrasses, plateformes en pierres pour les maisons, systèmes hydrauliques sophistiqués, se sont bien conservés au cours des siècles d’habitation (de 500 après JC jusqu’au XIVème siècle, où les Tayronas auraient pu en être chassés par les Incas), et « d’oubli » dans la forêt tropicale. Les Indiens Koguis, qui vivent dans la Sierra Nevada et sont les héritiers des Tayronas, disent que cette cité n’était perdue que pour les blancs, car eux savaient depuis toujours qu’elle était là. Maintenant, elle n’est pas perdue pour tout le monde, car on ne peut y accéder qu’en s’inscrivant dans des agences de tourisme qui organisent des treks sur 5 jours. Et la note est salée … C’est pour ça qu’on a finalement décidé de ne pas le faire, même si ce doit être à faire …

Sur le marché de Santa Marta

Du côté du poisson frais ... surtout en début de matinée

Quelques spécimens d'orfèvrerie Tayrona

Heureusement, en lot de consolation de la cité onéreuse pour nous perdue, il est un petit village où l’on dépense surtout de la sueur pour l’atteindre par une montée dans la forêt tropicale : le « Pueblito ». C’est aussi un vestige de la civilisation Tayrona, situé dans le Parc naturel éponyme, à une trentaine de kilomètres à l’est de Santa Marta. Nous y allons en compagnie de nos amis Jacques et Marie. Le busetto nous lâche à l’entrée du parc, et la première journée de marche nous amène jusqu’à Arrecifes, juste en bord de plage, où l’on passe la nuit dans des hamacs. On avait visé d’être là en semaine pour qu’il y ait moins de monde … On ne savait pas que c’était une semaine de vacances pour les Colombiens ! Des tentes sont dispersées sur le terrain de camping, avec des familles, et une bande de jeunes que l’alcool rend bruyants jusqu’à pas d’heure. Mais c’est une ambiance assez bon enfant.

"Ne pas s'approcher de la rive, présence de caïmans" ... Sauf qu'il faut s'approcher pour lire le panneau !

Sur la côte Caraïbes

Bien planté ...

Marie et Jacques déjà installés dans le dortoir à hamacs à Arrecifes

Une pique assiette !

A partir d’Arrecifes, le chemin suit la plage jusqu’au Cabo San Juan, avant d’attaquer la montée jusqu’au Pueblito, perché à environ 600 m. Le chemin monte, en partie dallé et empierré, dans la forêt tropicale. Sous la voûte d’arbres immenses, aux longues racines épousant les rochers, et d’où ruissellent des lianes ondulant jusqu’au sol. Je découvre cette ambiance de forêt dense à la vie foisonnante, les couleurs vives des fleurs et des papillons, les chants des oiseaux, les multiples petits bruits des insectes, grillons, sauterelles. Voûte de feuilles, voûte sonore, on a l’impression d’être baigné dans cette forêt, d’être inclus dedans, presque d’en faire partie intégrante. On s’y sent purifié. D’ailleurs, on n’a jamais autant transpiré !

Dans la montée

Un grand papillon au dessus des ailes d’un bleu azur brillant passe souvent, un « morpho » selon Jacques, mais il est insaisissable en photo. Juste pour le plaisir des yeux.

Il est aussi fascinant d’observer l’activité de fourmis coupeuses de feuilles, les fourmis Atta. Leurs colonnes traversent le chemin à intervalles réguliers, ou bien le longent, puis plongent en forêt selon un petit sentier dégagé dans la végétation à force de passage de milliers d’individus. Les colonnes de porteuses de feuilles, qui reviennent de leur atelier de découpage en portant leur petit morceau de feuille au bout des mandibules, croisent celles qui ont déjà fait leur livraison à la fourmilière et repartent au turbin. Des armées rouges ! Equipées de fortes mandibules pour découper de petits morceaux de feuilles en arc de cercle. Elles récoltent les feuilles de certaines plantes au sol, mais elles peuvent aussi aller les chercher en haut d’arbres immenses, et c’est marrant de voir, en contre-jour, les petites colonnes vertes frémissant le long du tronc. Avant de clore cet intermède animalier, il vous faut quand même savoir que ces fourmis ne mangent pas les feuilles qu’elles coupent. Celles-ci leur servent à faire pousser, au fond de jardins qu’elles entretiennent soigneusement au cœur de la fourmilière, un type de champignon particulier dont elles se nourrissent. Le champignon ne peut pas vivre sans les fourmis, et réciproquement.

Les fourmis Atta, coupeuses de feuilles et champignonistes

A force de transpirer et d’éviter de faire des hécatombes d’ouvrières dans les colonnes de fourmis avec nos gros godillots de marche, on finit par arriver au Pueblito, situé sur une sorte de petit plateau dans la forêt. C’est donc un ancien village Tayrona, où plus de 500 vestiges de maisons ont été recensés, et dont seuls quelques uns ont été dégagés de la végétation. Les maisons rondes, en bois, étaient installées sur des terrasses. On voit encore des murs de pierres sèches, de petits canaux d’adduction d’eau, des chemins dallés de grandes pierres plates. Plusieurs milliers de personnes auraient vécu là, au cœur de la forêt.

Une hutte reconstituée

Sur le chemin du retour, des cris retentissent dans la forêt … Entre le sanglier furieux et le puma de mauvais poil. A vous glacer le sang … ou presque … s’il ne faisait pas si chaud … Et il s’agit en fait de singes hurleurs ! On les avait bien rencontrés un peu avant, perchés dans les arbres, mais ils étaient restés silencieux.

Dans la forêt lointaine, on entend le ??

Nous rencontrons aussi une famille d’Indiens Koguis, tout de blanc vétus. Ils veulent préserver leur culture et évitent généralement le contact avec les touristes. Pour les rencontrer vraiment, il faut être un peu « introduits », comme nous le disait Pierre, à El Arca Verde. Toujours d’après Pierre, ils sont très « branchés », à de hauts niveaux de conscience et de communication avec des énergies subtiles. La coca a toujours fait partie de leur culture, ils la considèrent comme une herbe de la connaissance, qui « ouvre les portes » de la conscience. Dans le musée de l’or de Santa Marta, une photo d’Indiens Koguis les montre tous avec une joue de hamster, gonflée par une boule de coca mastiquée. Ils « nous » (les non Indiens) appellent les « hermanos menores », les petits frères. Qui n’ont encore pas tout compris ! En France, l’association « Tchendukua – Ici et ailleurs » crée par Eric Julien, que les Koguis ont sauvé en le soignant d’un œdème pulmonaire alors qu’il découvrait leur territoire dans la Sierra Nevada de Santa Marta, les aide entre autres à (r)acheter leurs terres ancestrales (www.tchendukua.com).

Les Koguis

"La Mère" était la mer, Gaulchovang, dans la mythologie Kogui

La coca, "herbe de la connaissance" pour les Indiens qui savent l'utiliser

De retour sur Santa Marta, nous bricolons un peu sur le bateau. Je m’attelle à la réparation du spi, un gros morceau … pour recoller les morceaux. Il aura sûrement perdu un peu de son hydrodynamisme dans la bataille … Mais espérons que les réparations tiennent, et que notre Obélix n’éclate pas à la première brise passant dans ses braies …

Et nous préparons, avec Jacques et Marie, notre prochaine visite : Carthagène des Indes.

Obélix le couturé ...

Villa de Leyva : une villégiature colombienne

Villa de Leyva : une villégiature colombienne

Lundi 26 septembre 2011, la montre a sonné de très bonne heure dans notre chambre de la « Casa vieja », pour aller prendre le bus de 4 heures 30, en direction de Tunja, situé sur la route de Bogota, à environ 250 km au sud-ouest de Cocuy. Nous sommes peu à embarquer à Cocuy. Un vendeur ambulant attend les clients du bus pour un « tinto » matinal, gardé au chaud dans de grandes bouteilles thermos. Nous quittons les hautes montagnes avec un peu de nostalgie. Le trek aurait sans doute été plus « grandiose », dans une nature sauvage, que les balades à la journée que nous avons pu faire. Mais ce séjour dans la Sierra Nevada del Cocuy aura été en contrepartie une expérience un peu plus « humaine », avec la rencontre des gens de la montagne et la découverte d’un peu de leur vie.

Le voyage est long, un peu plus de 9 heures pour un peu moins de 300 km ! La route est pleine de trous, et bien souvent amputée : si ce n’est pas un éboulement de pierres côté montagne, c’est carrément la route qui s’est effondrée avec l’affouillement de ses fondations côté ravin. Et presque tous les kilomètres, des panneaux « fallas geologicas » expliquent désabusés pourquoi la route est chiffonnée comme un vulgaire ruban. Pour faire face à cette nature puissante, le service des routes semble bien démuni … On ne croise que quelques rares employés, avec un équipement très sommaire, des pelles, des pioches et des brouettes, un camion de temps en temps. Apparemment, ce n’est pas une priorité politique …

Mais néanmoins on ne s’ennuie pas pendant ce voyage, avec des paysages changeants, des arrêts fréquents dans les villages, une pause petit-déjeuner « para recargar el tanque » nous dit l’aide du chauffeur en se tapant sur le ventre. On perd les ponchos et les chapeaux en perdant de l’altitude, puis on les retrouve quand le bus en reprend, pas de doute, la corrélation semble bonne ! Le paysage prend des allures de Lozère, avec de gros blocs de granite, et des vaches dans des prés verts. Peu avant d’arriver à Tunja, nous traversons Duitama, ville industrielle où sont implantées des usines Renault. C’est vrai que le nombre de voitures Renault qui sillonnent les routes est frappant. Il paraît même que Renault est considérée comme une marque Colombienne ici ! Dans les campagnes, les R 9, 19, 12 et même 6 rehaussées (elles ont le cul en l’air), et les 4L sont encore légion. Peut-être que ces modèles ont été fabriqués ici plus longtemps qu’en France ? Dans les villes, on voit des modèles plus récents, Clio, Twingo, Logan, etc. Tunja est une ville « moderne » dans le mauvais sens du terme, assez défigurée par du béton anarchique. On passe à côté du campus universitaire avant de descendre au terminal de bus. Après 9 heures de « vallenato » (un type de chanson populaire de Colombie, plutôt rythmée, avec de l’accordéon souvent, et du « corazon » toujours) à haute dose dans le bus, on est mûrs pour pendre haut et court le premier accordéoniste venu par ses bretelles … Mais on n’en a pas le temps : un arrêt rapide pour prendre les horaires de retour à Santa Marta (18 heures de bus en perspective …), et nous nous faisons happer par un « collectivo », minibus d’une douzaine de places qui nous dépose 1h30 plus tard à Villa de Leyva.

Sortie d'école en uniformes

Sur la route ...

A Villa de Leyva, c’est encore un tout autre aspect de la Colombie que nous découvrons. Fondée en 1572, Villa de Leyva est l’une des villes coloniales les plus anciennes du pays, et aussi une des mieux conservées. Rues pavées, murs passés à la chaux, portes et fenêtres vert foncé, toits de tuiles, tout est bien entretenu. L’activité est presque entièrement basée sur le tourisme, mais Villa de Leyva garde quand même un certain charme authentique, avec des ruelles calmes, où des bougainvilliers plantureux mettent des touches de couleurs aux balcons, ou bien prospèrent dans de jolis patios ombragés qu’une porte ouverte laisse entrevoir. Comme beaucoup de villes coloniales, Santa Marta notamment, Villa de Leyva est organisée de façon très géométrique, en « cuadras » (des pâtés de maisons carrés) délimités par un réseau de rues parallèles entre elles : des « calles », recoupées perpendiculairement par des « carreras ». Nous sommes encore à plus de 2000 m d’altitude, et le climat nous convient très bien : chaud mais sans trop dans la journée, et frais le soir. C’est la villégiature après la chaleur moite de Santa Marta, et le froid mordant de la Sierra Nevada del Cocuy ! Bref, nous pensons poser nos gros sacs ici pendant quelques jours, histoire de découvrir le coin.

La "plaza mayor" de Villa de Leyva, un carré dans la grande largeur

Villa de Leyva vue depuis "El Santo"

Nous sommes en semaine, et hors saison, Villa de Leyva est donc tranquille. Le week-end, elle est investie par de nombreux Colombiens de Bogota, la capitale n’est qu’à 3 ou 4 heures de bus. Certains y ont des résidences secondaires. C’est un haut lieu touristique pour les Colombiens eux-mêmes. Villa de Leyva doit son succès à son charme bien sûr, à son climat sympathique, mais aussi à la guérilla, car c’était encore jusqu’il y a moins de dix ans, une des seules régions sûres de Colombie : d’anciens présidents y ayant leurs résidences, la route depuis Bogota était gardée, et la présence de militaires était un gage de sécurité.

Le soir, le choix est cornélien entre les nombreux restaurants, presque vides, et dont les serveurs jouent les rabatteurs des rares passants dans la rue. Les cuisiniers et serveurs sont en général très jeunes, et on demande le pourquoi à une serveuse, qui nous explique que Villa de Leyva est un endroit réputé où les frais émoulus des écoles de cuisine de Bogota, de Tunja, et de Villa de Leyva même, viennent faire leurs armes. Et de fait, on sent vraiment une recherche de goûts et de présentation, presque du restaurant gastronomique et pour des prix qui restent honnêtes pour la Colombie, et bien moins chers que l’équivalent en France.

Ça c’est pour le soir, et dans la journée, nous baladons un peu. Nous louons pour pas cher des VTT qui ne valent pas plus, pour faire une petite boucle autour de Villa de Leyva. Les terrains sont calcaires, et les serres de tomates qui ont fleuri dans la région ces dernières années et ponctuent de blanc ce paysage assez aride nous rappellent un peu l’Andalousie. Sur le retour, nous nous arrêtons à un petit site archéologique : « El Infiernito ». C’est un site précolombien des Indiens Muiscas, qui occupaient cette région du Boyaca jusqu’à l’arrivée brutale des conquistadors. Des rangées de pierres face à face servaient a priori de calendrier solaire pour déterminer les périodes de récoltes, avec la mesure de l’ombre portée des pierres sur le sol. Il y a aussi des pierres dressées de toutes tailles en forme de phallus, signe de fécondité. Bon, c’est un site modeste, mais sa découverte est assez récente et nous permet de commencer à prendre conscience de l’infinie richesse des cultures de ces civilisations indigènes, honteusement massacrées par les conquistadors Espagnols …

Notre "crèche" dans une des maisons d'hôtes coloniales

Une autre place

En balade au-dessus de Villa de Leyva

Le calendrier solaire des Indiens Muiscas à El Infiernito

Retour à Villa de Leyva, et toujours les 4L ...

Au fil des jours, notre villégiature à Villa de Leyva va finalement durer presque une semaine. Il faut dire que l’on s’y sent bien, et que nous sympathisons avec Pierre, un Belge professeur de guitare et concertiste de viole de Gambe en retraite, et sa compagne Luz Stella (dite aussi Stellita), une Colombienne professeur de violon à Bogota. Ils sont venus pour quelques jours à Villa de Leyva. Nous irons ensemble visiter le Couvent de la Candelaria, à une trentaine de kilomètres de Villa de Leyva. La chauffeuse de taxi est curieuse de nos habitudes françaises, et nous pose plein de questions : qui sont « les bons » et « les méchants » en politique, est-ce que les différends politiques se règlent par les armes comme ici ??? C’est là que l’on mesure quand même des différences culturelles certaines entre nos deux pays, et qui ne nous apparaissent pas forcément de prime abord quand on reste dans le superficiel d’une visite touristique. Il parait qu’en Colombie, tout le monde est armé.

Nous arrivons au couvent de la Candelaria, fondé en 1597 dans une plaine désertique à l’époque, par le frère Mateo del Gado, qui a vécu plus que centenaire. Quelques moines y vivent encore, et tout a bien été restauré, presque trop, et un hôtel de luxe occupe une aile de la bâtisse. Ça contraste avec les anciennes cellules de moines creusées dans la roche et très ascétiques, conservées pour le décorum. Bref, cette visite ne nous emballe pas plus que ça ! Plus épicuriennes sont nos visites matinales à la « Pasteleria franceza », une boulangerie-pâtisserie tenue par Patrice, un Français. Ses croissants sont vraiment très très bons, bien meilleurs que tous ceux qu’on a pu goûter en Colombie (si, c’est objectif ! la viennoiserie et la pâtisserie sont loin d’être les points forts du pays …), et bien meilleurs aussi que bon nombre de ceux que l’on peut trouver en France. D’ailleurs cette pâtisserie est connue et bien appréciée, et pas seulement par les chauvins que nous pourrions être ! Les clients défilent, locaux compris. Le samedi matin, ce sont même des bus entiers de touristes colombiens qui viennent faire le plein de tarte au chocolat, pains aux raisins, éclairs, religieuses, etc. En plus la salle est sympathique, décorée de photos noir et blanc de Paris, et de musiciens de jazz. Etre attablés avec Pierre et Stellita devant un panier de croustillants croissants est une bonne occasion d’en savoir un peu plus sur la Colombie. Rien de tel que de rencontrer un(e) francophone qui vit avec un(e) Colombien(ne), et qui pourra venir au secours de notre espagnol flageolant ! On parle de politique. La Colombie est en pleine campagne électorale, et fait dans le pragmatique, car toutes les élections auront lieu le même jour, le 30 octobre prochain, et au suffrage universel : maires et conseillers municipaux, « gobernadores » (les gouverneurs des départements, la Colombie en compte 32), chambre des sénateurs, et assemblée. Dans les bureaux de vote, les gens reçoivent un bouquet de cartes, une par type d’élections, avec des cases à cocher pour les candidats choisis. C’est apparemment assez compliqué, et Estellita nous raconte que lors de précédentes élections, de nombreux électeurs n’avaient finalement pas voté une fois dans l’isoloir, n’ayant pas compris quoi cocher, ou ayant eu peur de se tromper. Ce qui nous explique la présence, sur les nombreuses affiches électorales des non moins nombreux candidats qui « décorent » jusqu’aux plus petits villages, de cases cochées avec le nom du parti et le numéro du candidat, pour indiquer aux gens comment faire. Peut-être aussi y a-t-il pas mal d’analphabétisme dans certains endroits. La politique a cependant l’air compliqué, et le pouvoir est tenu majoritairement par de grandes familles, qui font partie de la haute classe : l’estratto n°6. L’estratto définit la classe sociale de chaque Colombien, et est numéroté de 1 à 6, du plus pauvre au plus riche. La corruption est monnaie courante, et de nombreux hommes politiques de tous poils sont impliqués dans des affaires. Ceci explique en partie le fort taux d’abstention, les gens étant assez blasés de leurs politiciens.

Le grand patio du couvent de la Candelaria

Raquira, la ville de la poterie, et ses nombreuses échoppes

Un potier à l'ouvrage

Photo souvenir avec Pierre et Stellita

La pâtisserie de Patrice : une bonne adresse !

On parle de plein d’autres choses encore, de la sécurité dans le pays par exemple. En réfléchissant un peu, je me dis qu’il y a encore deux ans, l’image que j’avais de la Colombie était celle d’un pays de forêts impénétrables, avec des guérilléros en armes prenant des gens en otage. Avec bien sûr le cas d’Ingrid Bétancourt, la « Jeanne d’Arc ». Elle n’est pas du tout bien vue en Colombie, d’après ce que l’on comprend, les gens lui reprochent d’une part de s’être jetée dans la gueule du loup en allant dans une zone où elle n’aurait pas dû aller en bravant les consignes de prudence, et d’autre part d’avoir focalisé les moyens et les médias autour de son cas, occultant les autres otages, plus anonymes. En quelques années néanmoins, et surtout avec les deux présidences de Alvaro Uribe, de 2002 à 2009, la sécurité dans le pays s’est beaucoup améliorée. La guérilla s’est affaiblie, les paramilitaires se seraient en grande partie démobilisés, sauf dans certaines zones où ils règnent encore, sur la bordure Pacifique, ou dans le bassin amazonien par exemple. Les routes sont globalement devenues plus sûres, voyager en bus reste une aventure du point de vue des horaires et de l’état de la chaussée, alors qu’avant, les gens risquaient d’être détroussés en chemin. Dans les villes aussi la sécurité s’est améliorée, même si elles gardent leurs quartiers chauds. A Bogota, il en est où on risque tout simplement sa peau, où la violence est reine, et où les narcotrafiquants peuvent venir piocher une main d’œuvre facile et pour laquelle la vie n’a pas de prix. A Bogota, il y a aussi les enfants des rues qui n’ont où dormir que les devantures de magasins, et Pierre nous raconte que certains commerçants avaient engagé des tueurs pour les éliminer car ça faisait mauvais effet. Il y a tout ça, la violence, la pauvreté. Il y a aussi la gentillesse des gens, leur envie que leur pays améliore son image à l’étranger. Pays complexe et très contrasté, on est bien loin de pouvoir en comprendre toutes les ficelles en peu de temps …

Pour discuter de tous ces sujets, l’aide de Pierre est bien précieuse. Néanmoins, à être « baignés » dans l’espagnol depuis plus de trois semaines, les oreilles commencent à s’habituer à la musique de la langue, et notre langue à se délier. Et ça fait plaisir ! Car être handicapés de la communication est vraiment très frustrant … Et ici, en Colombie, il vaut beaucoup mieux vaut parler un mauvais espagnol qu’un bon anglais, considéré ici comme la langue des « gringos » …

Une "finca" (une ferme) sur les hauteurs de Villa de Leyva

Pollux Colombien ...

Samedi 1er octobre, nous savourons un bon café expresso dans un petit magasin de Villa de Leyva, « La cultura del café », tenu par de jeunes Colombiens qui veulent promouvoir le « bon café » dans leur pays. Car la Colombie produit beaucoup de café, et des bons cafés, des arabicas uniquement, mais qui partent pour l’exportation (c’est le deuxième exportateur mondial après le Brésil). Les Colombiens utilisent une autre variété de café, plus rustique et résistante au soleil et aux maladies, le « castillo », qui sert à faire le « tinto », le « jus » de tous les jours, un café léger et sans goût très prononcé, qu’ils consomment le plus souvent avec du sucre, et du lait. A la Cultura del café, nous pouvons apprécier les saveurs de cafés venus des différentes régions caféières de Colombie : Nariño, Popayan, etc. En fin d’après-midi, nous montons dans un taxi 4x4 qui nous conduit, en une demi-heure de chemin chaotique, à « El Arca Verde », à une vingtaine de kilomètres de Villa de Leyva. C’est là que Pierre (encore un !), un Français (encore un !), s’est installé avec sa compagne Colombienne, Mariela. Ils en ont fait un petit oasis de vie en harmonie subtile avec la nature : Pierre a construit une maison ronde, faite de matériaux naturels trouvés à proximité (pierres, bois, bambous, terre séchée, etc.), et de matériaux de récupération : le toit est rendu étanche avec de vieilles affiches électorales (comme quoi la politique peut quand même servir à quelque chose d’utile …), recouvertes ensuite de « barbe », un genre de lichen gris clair qui pousse sur les arbres et leur donne des airs de grands sages. L’ensemble est esthétique et se fond bien dans le paysage. Autour de la maison, un grand jardin, où les plantes en mélange, légumes et fleurs, arbres et herbes, trouvent leur équilibre. Et un peu plus loin, un grand arbre étale son ombre sur un petit monticule, un lieu sacré où les Indiens, dont des Kogis venus de la Sierra Nevada de Santa Marta, viennent faire des cérémonies. Mariela travaille sur l’édition 2012 d’un calendrier lunaire adapté à la latitude de la Colombie, et qui donne des repères pour les cultures pour chaque jour de l’année : quand tailler, semer, amender, etc. et aussi ne rien faire ! Pierre cultive son jardin selon les méthodes de la permaculture, et organise des stages à « El Arca Verde ». Le mot « permaculture » a été inventé en 1978 par Bill Mollison, un écologiste australien et un de ses élèves, David Holmgren, par contraction d’« agriculture permanente » ou de « culture permanente ». L’idée de base est que la production agricole s’effectue selon des méthodes économes en énergie, et respectueuses des êtres vivants et de leurs relations réciproques : pas de labours profonds qui déstabilisent les sols, associations de cultures, évidemment pas de pesticides, etc. Et au-delà de la production agricole, la permaculture est une philosophie d’intégration harmonieuse de l’habitat, de l’humain, des plantes, des animaux, des sols et de l’eau, pour créer des sociétés durables. Une solution d’avenir ?

El Arca Verde

Une maison très nature

Notre "alcôve" comme dans un petit champignon

Pierre nous embarque pour une grande boucle à pied, qui passe par des pierres où des peintures indiennes anciennes sont encore visibles, suit un « chemin tellurique » emprunté par les Indiens, passe dans le lit d’une rivière, longe de larges cultures de plantes ornementales (la Colombie est le 2ème exportateur derrière la Hollande pour les fleurs), croise une ancienne « trapiche » (une fabrique artisanale de « panela », le sucre de canne non raffiné) où l’on peut encore voir les emplacements de cinq chaudrons en série. Le jus de canne coule de l’un à l’autre en perdant son eau jusqu’à se verser dans des moules où il se solidifie.

En route !

Des personnages encore visibles

Une finca à l'ancienne

Une "trapiche" désafectée

Ces trois jours que nous passons à « El Arca Verde » sont tellement loin du bateau … Et pourtant, pas tant que ça finalement ? Notre voyage en bateau était aussi une recherche d’un autre type de vie, avec moins de besoins qu’à terre, à rencontrer d’autres gens ayant aussi peut-être cette démarche. Sur ce dernier point, on est assez déçus, car la tendance des navigateurs est à avoir de plus en plus de matériel sur des bateaux de plus en plus gros et de plus en plus luxueux. L’époque des « vagabonds des mers » semble révolue, au moins dans ces routes des mers, très courues, que l’on a expérimentées jusque là. Mais « un autre monde est possible », peut-être, comme à El Arca Verde, à essayer de vivre en harmonie, le mieux possible, avec la nature, et avec ses idées. Cultiver et entretenir son jardin, ou plutôt ses jardins, lieu de culture, lieu de vie, et jardin intérieur, voilà qui nous donne des idées à méditer pour la suite du voyage et son « après » terrestre …

Cueillette de "barbe"

Pierre et Mariela

Le voisin de Pierre et Mariela ramenant au bercail le cheval cavaleur ...

Philippe en méditation sous l'arbre sacré ...

Prendre soin de son jardin ...

Mardi 4 octobre, il est temps de redescendre de ce « paradis » sur terre, même si nous serions restés volontiers plus longtemps. Mais Sahaya nous attend, et d’autres coins de Colombie aussi. Après un dernier expresso à « La cultura del café » à Villa de Leyva, nous reprenons la route de Tunja pour attraper le bus retour pour Santa Marta …

Le taxi nous attend, nos sacs y sont déjà

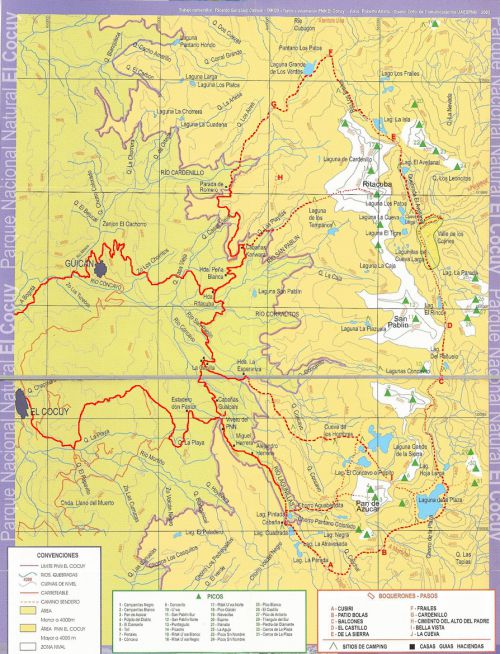

Sierra Nevada del Cocuy : c'était pas du tout cuit ...

Sierra Nevada del Cocuy : c’était pas du tout cuit …

Vendredi 16 septembre 2011, vers 20h30, nous sommes installés dans un bus de la compagnie Copetran, qui doit nous mener jusqu’à Bucaramanga. Bus plutôt confortable, les sièges s’inclinent et permettent d’envisager de se reposer un peu. On nous avait prévenus : couvrez-vous ! Et ce n’était pas des paroles en l’air : la climatisation est tellement poussée qu’il fait carrément froid, et que les vitres ruissellent de condensation. Chaussettes, duvet, on est parés pour affronter le froid polaire des voyages en milieu tropical. Le carburant n’est décidément pas encore assez cher ! Le bus s’ébranle … Cette formule prend rapidement tout son sens car le revêtement de goudron lisse laisse place, dès la sortie de la ville, à une succession de nids de poules, de boue et de graviers, de chicanes, de travaux, etc. C’est pourtant une route principale jusqu’à Bogota, mais on comprend vite pourquoi le bus ne fait pas une grosse moyenne ! Et de fait, on sera bien secoués durant tout le trajet. La circulation est finalement assez dense, et le nombre important de camions sur la route est frappant. A chaque fois que je sors un œil de derrière le dossier, le bus est soit derrière un gros cube, soit en train de le doubler (ce qui me fait parfois effectuer un repli stragique à l'abri du dossier en regrettant d’avoir risqué un œil … Mieux vaut parfois ne pas tout voir !). Ce sont de gros camions, type américains. Tous les échanges de marchandises de Colombie se font par la route, car il n’y a pas de train. On voit assez peu de voitures finalement, les gens voyagent plutôt en bus, et nous sommes a priori les deux seuls touristes étrangers au milieu des Colombiens : des couples, des gens voyageant seuls, des familles avec des enfants endormis dans les bras, …

Embarquement pour 10 heures de bus

Petit repérage ...

Après une nuit chaotique, le bus arrive vers 6h30 à Bucaramanga, et à une demi-heure près nous avons raté le seul bus direct vers Capitanejo. Celui dans lequel nous montons s’arrête à Malaga. Même en s’adressant directement au guichet des compagnies de bus, il est très difficile d’obtenir des informations fiables au-delà du terminus suivant, les correspondances semblent tenir du coup de bol, quand on a la chance que le bus suivant soit encore plus en retard que le précédent ! Après Bucaramanga, la route attaque la montagne, route qui chez nous serait au mieux qualifiée de piste, voire par endroits de chemin de VTT : étroite, non goudronnée, tortueuse, en mauvais état, c’est pourtant la seule voie d’accès, et le bus semble d’une largeur disproportionnée. Philippe qui est assis côté droit me pousse souvent du coude pour me montrer que la route du bus passe à environ 10 cm d’un éboulement qui ouvre directement sur un précipice de plusieurs centaines de mètres. Mais nous sommes placés sous la protection de la Vierge Marie … Un boulot à temps plein vu l’état de la piste : éboulements, glissements de terrain, traversées de torrents impétueux, blocs de plusieurs mètres cubes qui tiennent suspendus par l’opération du Saint-Esprit. Et qu’elle veuille bien avoir quelque indulgence pour les pneus lisses ! Malgré tout, nous ne voyons pas de carcasses de bus écrasées au fond des ravins, et même si la végétation repousse vite, c’est qu’il ne doit y avoir tant d’accidents que cela … D’ailleurs, le chauffeur ne semble pas le moins du monde anxieux, et conduit très cool en toutes circonstances : le portable souvent collé à l’oreille, discutant avec son collègue en moulinant des bras, il négocie les virages en posant de temps à autre les mains sur le volant et le levier de vitesse. Les paysages sont somptueux, les vallées verdoyantes s’enchaînent, et nous arrivons vite au bout des 7 heures de bus qui nous déposent, sains et saufs (Dieu soit loué ??) à Malaga, où nous sautons dans un taxi pour rejoindre Capitanejo. Là, nous apprenons que le bus de 3 heures du matin pour Cocuy ne passera pas demain dimanche, et qu’il faudra attendre celui de 16 heures.

"Chauffeur, si t'es champion ..."

Il prend toute la largeur de la piste

La "DDE" locale, armée de simples pelles

Dimanche 18 septembre, nous passons la journée de repos dominical à Capitanejo, petite ville qui revendique posséder « le climat le plus sain et le plus agréable de la Colombie ». Les touristes étrangers ne courent pas les rues, nous devons bien être les seuls. C’est jour de marché, et les villageois des alentours ont convergé vers ce petit bourg. En recherchant un adaptateur de prise, nous faisons connaissance avec Angela, qui aide sa mère à tenir un petit bazar, et qui nous offre un « tinto » (qui désigne le café noir en Colombie) dans la grande maison familiale (ils sont 14 enfants !) derrière la boutique. Un de ses 7 frères tient une piscine en plein air, où les habitants de Capitanejo et des villages alentours viennent passer le dimanche avec les enfants, faisant trempette, en sirotant bières et sodas et en grignotant des chips sur la terrasse. Il y a aussi une piste de danse, qui fait office de salle de restaurant. Du coup, nous y mangeons le midi. Angela aime bien discuter, et nous offre bières et café. C’est l’occasion d’en connaître un peu plus sur la Colombie. On parle de la religion, qui est encore très prégnante ici, en effet il y aurait au moins 95% de catholiques dont une bonne proportion de pratiquants, héritage espagnol … Le dimanche dans cette petite ville, il n’y a pas moins de trois offices, et, nous dit Angela, à celui du soir, l’église est pleine à craquer. Le fait que nous soyons venus en Colombie en bateau à voile la surprend et l’impressionne beaucoup. Mais l’heure de partir approche, et après quelques photos souvenirs et échange des adresses mail, nous prenons place dans le petit bus qui doit nous amener à Cocuy. La route est bien scabreuse encore, c’est la seule voie de communication entre Capitanejo et Cocuy, et maisons et fermes d’aspect plus ou moins rustique émaillent tout le trajet. Elles semblent perdues dans ce paysage de montagne, mais les déplacements à moto doivent finalement permettre de rompre cet isolement apparent. Le bus nous dépose vers 19h30 sur la place principale de Cocuy, et la température fraiche nous rappelle que nous sommes ici à 2700 m, et que les polaires vont retrouver droit de cité. Un chauffeur de taxi nous indique un hôtel « muy barato » (très bon marché), la « Casa vieja » (la vieille maison), où nous posons nos sacs à dos pour la nuit.

La bonne parole dans l'église de Capitanejo

Avec Angela

Le dernier bus pour Cocuy